| 2018年4月~7月の作品 | ||||||

| 練上茶碗 | 作者 大村さん (女性) 信楽白粘土と赤土をタタラ作りで板を作り、交互 に重ね、横に傾け縦筋の1センチ幅にカッします 丸い筒に巻き付け、底部分は入れ込みます 筒を抜き、ロクロに載せて茶碗に成形します。 乾燥後、高台を削り素焼きし、土灰釉を掛け 1265度の酸化焼成します。 (コメント) 少し手間がかかる作品ですが、粘土が回転方向に 伸ばされて模様を作っているのが楽しめます。 |

|||||

|

||||||

作者 初世さん (女性) 唐津粘土で手びねり成形します。 高台を削り、乾燥後素焼きします。 鉄絵の具で図柄を描き、半分まで土灰釉を掛け 残り半分は天目釉を掛けます。 1265度の酸化焼成します (コメント) 鉄絵の図柄が大きな丸模様で、地肌の色と あっています、天目も光沢があり美しいです。 |

鉄絵天目掛分茶碗 |

|||||

|

||||||

| 黒泥線刻湯呑 | 作者 吉岡 さん(女性) 半磁土を使いロクロ成形します。 高台を削っててから黒泥を塗り、線模様を削ります 素焼き後、内側に土灰釉を掛け、外は無釉で1268 度還元焼成します。 (コメント) 外部分釉薬が掛っていないので、引かれた線に 暖かみを感じます。 |

|||||

|

||||||

作者 浜松さん (女性) 信楽白・赤土・合わせ粘土練りあわせロクロ成形 します。 高台を削り、全体も削って模様をだします。 カップの持ち手を付け、乾燥後素焼きします。 土灰釉を浸し掛けし1265度の酸化焼成します。 (コメント) 練りあわせた粘土が、ロクロの回転方向に伸ば され模様を作ります、同じ図柄が無いのが面白い です。 |

練込カップ | |||||

|

||||||

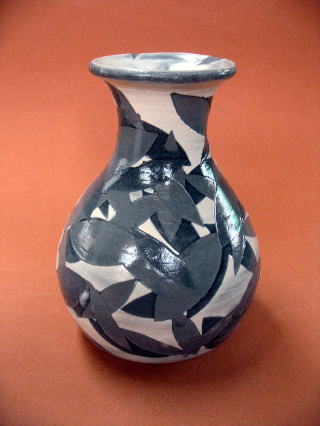

| 泥彩花入 |

作者 高嶋さん (女性) 黒粘土と白粘土を半々で合わせ、ロクロ成形します 高台を削ってからカロ粘土白粘土の割合を変えた 泥3種類作ります。 和紙を張り付け泥を刷毛塗りし、少し乾いたら和紙 を張り2種類めの泥塗り、同じ工程で泥を重ね、 最後 は白泥を塗ります。 乾燥後全ての和紙を剥がし、素焼き後灰透明の 釉薬を薄掛けし1265度の酸化焼成します。 (コメント) 泥を重ねて塗ることで面白い効果が出ています。 |

|||||

|

||||||

作者 永井さん(女性) 半磁土を使いロクロ成形します。 高台を削ってハンドルを付け、乾燥させ素焼きします 和紙を木の葉に切りカップに当て、唐呉須をダミ筆 に含ませ、葉全体に染み込ませます。 軸部分は鉄絵の具で描き、下絵の具赤で丸点を入れます 土灰釉を浸し掛けし1270度の還元焼成します。 (コメント) 唐呉須で和紙染すると、輪郭部分やや濃くなり 木の葉画より鮮明に表現出来ます 赤い丸も良い感じです |

和紙染カップ | |||||

|

||||||

| 練込カップ・皿 | 作者 大久保さん (女性) 半磁土にピンク・ブルー・グリーン・イエローの色粉 を加え、色粘土を作ります 中心がイエローの花模様を各粘土で作り、組み合 わせ板状に伸ばし、厚みにカットし、型に被せカップ と皿を作ります。 素焼き後透明釉を掛け1265どの酸化焼成します。 (コメント) 練り込み作品は、作っている工程では色合いが 分かり難いですが窯から出てきた時の華やかさは 嬉しく、今までの努力が報われます。 |

|||||

|

||||||

作者 佐竹さん (女性) 黒粘土に赤土を加え、ロクロ成形します 高台部分は丸く削ってから、斜めに傾けた状態で 底部分叩き安定させます。 口部分を切り抜き、全体に白泥を刷毛塗りし、 ルレットで点線を入れ乾燥素焼きします。 薄い呉須を全体に塗り、拭き取ってから1265度の 酸化焼成します。 (コメント) 刷毛跡に呉須が残り面白い効果になっています。 |

白泥花入 | |||||

|

||||||

| 唐呉須白刷毛目皿 |

作者 大瀬戸 さん(女性) 唐津赤荒粘土を使いロクロ成形し、高台を削って 白泥を荒刷毛で塗ります。 乾燥させ素焼き後、和紙染でツタ模様を入れ 1号石灰釉を浸し掛けし1268度の還元焼成します (コメント) 荒い刷毛目模様の白と、和紙染の唐呉須の茶色の 相性が良い感じで出ています・ |

|||||

|

||||||

作者 永井さん(女性) 半磁土でロクロ成形し高台を削り、下部分に黒泥 を塗り、上部はピンク泥を塗ってから飛カンナで 点模様刻みます。 素焼きし、土灰釉を掛け1265度の酸化焼成します (コメント) 底部分と上の泥を変えて変化を付けてます ピンク泥のカンナ模様も楽しめます。 |

飛カンナワインカップ | |||||

|

||||||