| 2017年12月~2018年3月の作品 | ||||||

| 黒泥彩色幾何文鉢 | 作者 大瀬戸さん (女性) 赤土を使いロクロ成形します。 高台を削ってから丸・三角・四角の紙を切り抜き 水で貼り付け黒泥を刷毛塗りします。 乾燥後紙を剥がし輪郭を線彫りし、乾燥後素焼き します。 輪郭部分の黄泥を象嵌し、再度素焼きしてから 幾何部分に色んな釉薬を塗り1265度の酸化焼成 します。 (コメント) 象嵌・彩色などの工程を重ねることで趣のある 作品に仕上がっています。 |

|||||

|

||||||

作者 高嶋さん (女性) 唐津赤荒目土をつかいロクロ成形します。 高台を仕上げてから稲穂を束ねた刷毛で白泥を 塗ります。 乾燥させ素焼きし艶消しの灰釉を浸し掛けし 1267度の還元焼成します。 (コメント) 白泥が目立ちにくいですが全体的にマット風で 渋さのある皿に仕上がっています。 |

灰釉白刷毛目皿 |

|||||

|

||||||

| 緑釉彩色土鍋 | 作者 中川 さん(女性) 耐熱粘土を使い本体と蓋をロクロ成形します。 本体は高台を削ってから取っ手を付け 蓋は丸く削り持ち手部分を後付けします。 蓋部分に丸く櫛目を入れ乾燥後素焼きします 全体に透明釉を掛け、部分に緑釉を彩色し 1240度の酸化焼成します (コメント) 蓋の丸味が強調された土鍋で、色合いも柔らかで 料理が引き立つ使いやすそうな器です。 |

|||||

|

||||||

作者 藤田さん (女性) 赤土を使いロクロ成形し高台を削ってから六角 に変形します。 白泥をスプレー掛けし、乾燥後針で線模様を刻み 乾燥させてすやきします。 マット釉を薄くスプレー掛けし1260度の酸化焼成 します。 (コメント) 掻落とした模様が小さな線ですが、集合すると 生き物のような迫力が出ています。 |

白泥掻落鉢 | |||||

|

||||||

| 唐草模様蕎麦猪口 |

作者 上田さん (女性) 半磁土を使いロクロ成形し、高台を削り乾燥後 素焼きします。 呉須を使い唐草模様を描き、土灰釉を浸し掛けし 1270度の還元焼成します。 (コメント) 前面に描かれている唐草文様に勢いがあります 呉須の濃淡も手描きの味わいとなって生きています |

|||||

|

||||||

作者 長谷川さん(男性) 半磁土を使いロクロ成形します。 高台を削り磁土で花部分を貼り付け、葉の部分は 浮かし彫りします。 素焼きし花の部分は陶画糊で留め、全体に青磁釉 を掛け糊を剥がして磁器釉をスプレー掛けします。 1270度の還元焼成します。 (コメント) 花部分をより立体的に表現する為、磁土で貼り付け て仕上げています。 青磁の中の葉との対比が効果的です。 |

青磁薔薇文壺 | |||||

|

||||||

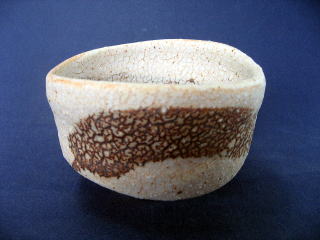

| 志野茶碗 | 作者 神澤さん (男性) 志野土に赤粘土を加えロクロ成形します。 高台を削ってから鬼板で刷毛目模様を入れ、乾燥 後素焼きします。 志野釉を浸し掛けし1280度の還元焼成します (コメント) 志野長石が多く耐火度の高い釉薬なので、表面が ひび割れた状態に仕上がっています |

|||||

|

||||||

作者 山本さん (女性) 信楽白粘土を使いロクロ成形で本体・蓋部分を 作ります。 高台を仕上げ、蓋部分も本体に合うように削ります 和紙を木の葉模様に切り、水で貼り付け黒泥を 刷毛塗りします。 乾燥素焼き後、織部釉で彩色し、全体に土灰釉を 浸し掛けし1265度の酸化焼成します。 (コメント) 丁寧に切り抜いた木の葉模様が引き立ちます。 |

泥彩蓋物 | |||||

|

||||||

| 白刷毛目角鉢 |

作者 中川 さん(女性) 黒粘土を使いタタラ作りで板粘土を作ります。 布で両面を挟み角型に被せ成形します。 口辺を切りそろえ高台を削り、白泥で刷毛目模様 を入れます。 乾燥後素焼きし、土灰釉を薄掛けし1265度の酸化 焼成します。 (コメント) 刷毛目模様の素朴な色合いの角鉢です。 広がりのある形なので使いやすそうです。 |

|||||

|

||||||

作者 吉田さん(女性) 古信楽粘土に赤土を少し加え、タタラ作りで成形 します。 表面は板で押さえ凹凸を付け、白泥・黒泥・鬼板 を荒刷毛の塗ります。 素焼き後、艶消しの灰釉をスプレー掛けし1268度の 還元焼成します。 (コメント) 刷毛目の大胆な塗りが迫力があります、地肌も 渋めの色合いなので色も映えています。 |

灰釉刷毛目角皿 | |||||

|

||||||